En 2025, le Sénégal s’apprête à saluer une dernière fois, dans la durée, celui qui fut son pédagogue en chef et son ambassadeur de conscience. À partir du mardi 28 octobre 2025, l’État lance un hommage national de six mois à Amadou-Mahtar Mbow (1921-2024) : film rétrospectif, espace symbolique au panthéon des grandes figures africaines, centre d’animation culturelle à Joal, et surtout un vaste chantier de numérisation de ses archives à l’UNESCO – plus de 1,4 million de pages.

L’ambition est claire : remettre à la jeunesse un patrimoine intellectuel vivant, sous le haut patronage du président Bassirou Diomaye Faye.

Les racines et la boussole

Né à Dakar le 20 mars 1921 et élevé à Louga, orphelin de mère très tôt, Mbow grandit auprès d’une famille élargie où les contes animaliers enseignent l’accord secret entre le vivant et la culture. L’école coranique d’abord, l’école française ensuite — tardivement, sur l’insistance de Blaise Diagne — forment une boussole : le savoir n’a de sens que s’il élève sans déraciner. Cette tension féconde entre tradition et modernité irrigue toute son œuvre, des monographies de villages (Badiane, Sénoudébou, Dembakané, Gaya) à la collection de manuels d’histoire (Hatier, 1969-1975), en passant par Le Continent africain (Clairafrique, 1965).

Le siècle le prend de face : engagé volontaire dans l’Armée de l’air en 1940, démobilisé, il reprend ses études en France, décroche le baccalauréat puis une licence d’histoire-géographie à la Sorbonne. À Paris, il fédère : Association des étudiants de Paris, FEANF, débats avec Cheikh Anta Diop, Joseph Ki-Zerbo, Alioune Diop. Dans ces ateliers d’idées se forge une conviction que l’on retrouvera dans ses livres — Propos sur l’éducation et la culture (1970), Le Temps des peuples (1982), Aux sources du futur (1982 puis 2011) — : rendre aux peuples colonisés la maîtrise de leur récit par l’éducation, la recherche et la circulation équitable de l’information.

Une méthode : apprendre avec, agir pour

Dès 1951, professeur à Rosso en Mauritanie, puis à Saint-Louis et Dakar, Mbow invente une pédagogie qui est une politique : lire tout avant d’arriver, écouter tout une fois sur place, co-construire avec les communautés. L’« éducation de base » qu’il mène à Darou Mousty, Badiana, Sénoudébou, Gaya articule alphabétisation, santé publique et activités productives. Rapports fouillés, enquêtes patientes, réformes de programmes : le pédagogue s’adosse à la science et aux savoirs endogènes pour produire du développement humain.

Ministre de l’Éducation et de la Culture sous l’autonomie interne (1957-1958), puis ministre de l’Éducation nationale (1966-1968) et de la Culture et de la Jeunesse (1968-1970), député et élu local à Saint-Louis, Mbow conduit des réformes curriculaires, structure la formation des maîtres (École normale supérieure, Centre supérieur de pédagogie), et défend un principe simple : l’école doit parler la langue du réel. Militant du PRA-Sénégal aux côtés d’Abdoulaye Ly, il appartient à cette cohorte d’incorruptibles dont la sobriété personnelle confère du crédit à l’action publique.

Treize années à l’UNESCO : mettre l’éthique au centre

En 1974, Mbow devient le premier Africain Directeur général de l’UNESCO. Treize années cardinales (1974-1987) où un Africain parle au monde à hauteur d’égalité — et sans hausser la voix. Trois lignes de force structurent son magistère.

Un seul monde, plusieurs voix.

Avec la Commission Seán MacBride, il porte le NOMIC (Nouvel ordre mondial de l’information et de la communication) et son rapport Un seul monde, plusieurs voix. Objectif : pluraliser les sources, responsabiliser les pratiques, corriger l’asymétrie Nord-Sud. Il théorise et plaide dans L’UNESCO et la solidarité des nations (1977, 1979, 1981) et Choisir l’Espoir (1984).

Patrimoines et restitutions.

Dès 1978, il met à l’agenda international la restitution des biens culturels spoliés : justice historique et recomposition du commun. Sous sa houlette, l’UNESCO consolide la Convention du patrimoine mondial (premières inscriptions en 1978) et accélère l’Histoire générale de l’Afrique — huit volumes, matrice critique qui change le regard du monde sur le continent.

La science pour le vivant.

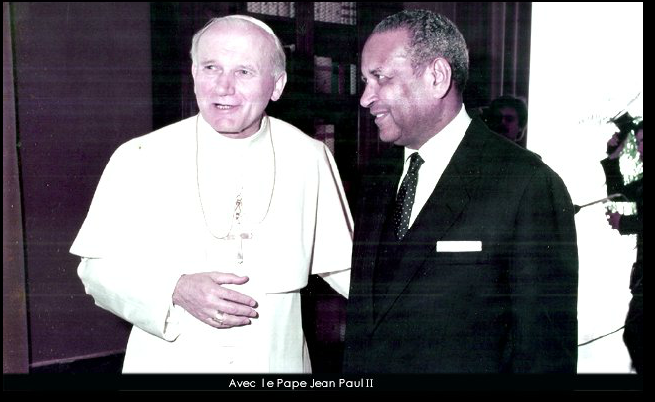

Il renforce des programmes structurants — Homme et Biosphère, Commission océanographique intergouvernementale — où la science dialogue avec les droits culturels, développant une écologie des savoirs avant l’heure. Sa vision est saluée jusqu’au Vatican : en 1984, Jean-Paul II loue une alphabétisation tournée vers « l’épanouissement de l’homme ». Son parcours sera reconnu par la médaille d’argent de l’UNESCO (1974) puis la médaille d’or (1987).

Cette diplomatie des idées lui vaut autant d’adhésions profondes que d’inimitiés tenaces ; elle déclenche les crispations qui verront Washington et Londres quitter l’UNESCO au cœur des années 1980. Mbow assume : aucun développement durable sans justice, aucune paix sans culture.

Assises nationales : l’élégance de la conversation civique

À 87 ans, en 2008-2009, Mbow préside les Assises nationales : un moment rare où partis, syndicats, chercheurs et société civile pensent l’État et proposent une refonte des institutions. Le rapport général demeure un réservoir de solutions où le pays peut encore puiser. Quelques années plus tard, le président Macky Sall l’appelle pour piloter la Commission nationale de réforme des institutions. Là encore, Mbow prêche l’essentiel : consentir au débat pour consentir au droit.

Une vie écrite pour transmettre

On recense plus de trente-deux publications scientifiques et une trentaine d’études et communications, sans compter les manuels et essais. Outre les titres déjà cités — Le Temps des peuples, Aux sources du futur, Choisir l’Espoir —, sa plume accompagne ses actes : méthodes d’enquête, cadres d’analyse, outils pédagogiques. Chez Mbow, l’écriture ne fige pas l’action : elle la rend disponible aux générations suivantes.

Distinctions : quand l’universel répond présent

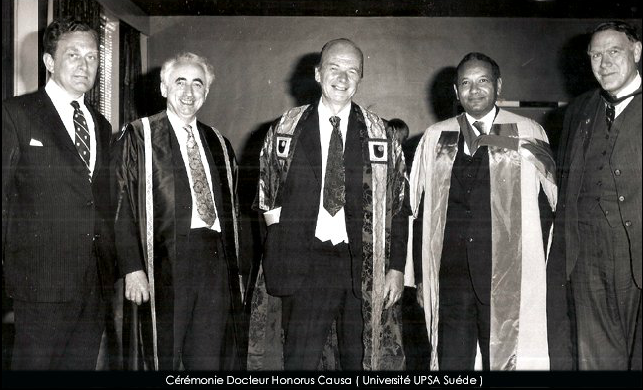

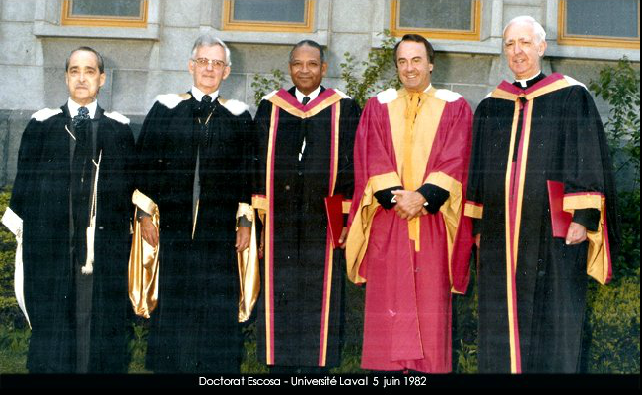

La liste est vertigineuse — doctorats honoris causa de Buenos Aires à Uppsala, de Paris-I à Beijing, Grand-Croix en Europe, Amériques, Afrique, ordres nationaux et médailles — mais elle dit simplement une chose : le monde s’est reconnu dans ce Sénégalais qui aura plaidé une universalité plurielle. Au pays, l’hommage s’est inscrit dans la pierre : la deuxième université publique de Dakar porte son nom.

Rencontres et fidélités

Il y a les compagnonnages : Cheikh Anta Diop, Joseph Ki-Zerbo, Abdoulaye Ly. Les dialogues avec Seán MacBride, Prix Nobel de la paix, sur l’architecture d’un espace médiatique mondial plus équitable. Et cette lettre du pape Jean-Paul II qui, au-delà des appartenances, cautionne l’idée que l’alphabétisation n’est pas une technique mais une vocation humaniste. Il y a aussi, plus intime, la Sorbonne où il rencontre celle qui deviendra son épouse haïtienne : deux silhouettes noires dans un amphithéâtre clair, promesse d’une vie partagée « dans le bonheur parfait ».

Style Mbow : autorité sans autoritarisme

Ceux qui l’ont approché évoquent une bonté sans mièvrerie, une autorité jamais autoritaire. Sa méthode, en trois verbes : écouter, relier, convaincre. Dans les crises les plus dures, il résume mieux que chacun la position de l’autre — pas pour arrondir, mais pour hausser la vérité. Un témoin raconte : un jour, malade, Mbow serre sa main, une pression brève et ferme. Les grands hommes laissent des institutions et des textes ; les plus grands laissent aussi des gestes.

La nouvelle modernité africaine qu’il nous lègue

Aux éducateurs, il lègue une méthode : partir des réalités des gens, honorer les savoirs locaux, ouvrir les horizons. Aux décideurs, un rappel : pas de paix sans culture, pas de culture sans justice, pas de justice sans vérité. Aux journalistes et aux plateformes, une invitation : multiplier les voix. Aux jeunes, une preuve : on peut être de son terroir et du monde, écrire des livres et changer des villages, tenir tête aux puissants et garder le sourire.

Le 24 septembre 2024, à 103 ans, l’ancien professeur, ministre et directeur général de l’UNESCO s’est éteint à Dakar. Le monde a perdu un veilleur ; l’Afrique, une boussole. Mais l’hommage qui s’ouvre aujourd’hui, et la bibliothèque de ses œuvres, disent assez que Mbow ne s’est pas absenté : il nous a laissés responsables. À nous de tenir la main qu’il a tendue — et de prolonger, sans emphase, ce qu’il appelait simplement la dignité humaine.

RTS

Comments are closed.